Le 11 octobre, la manifestation non-déclarée à Berne en soutien à la Palestine « dégénère ». Des « membres » du black block, alors qu’ils devraient se réjouir de la paix signée par Israël et le Hamas, se sont « infiltrés » dans la manif à Berne dans la seule intention d’en découdre avec la police et de saccager la ville. Les forces de l’ordre font alors leur possible pour maîtriser « l’émeute » – et s’il y a sans doute eu quelques gestes violents de la police, c’était par zèle. Conséquence du méchant black block : des millions de francs de dégâts, 536 interpellations et des centaines de personnes blessées. La question qui se pose logiquement est comment interdire le « black block » ou les « antifas ».

Bon, il faut être très clair : ce récit, c’est digne d’un mauvais western où les indiens sont fringués en noir et les gentils cow-boys armés en robocops. Il est deux fois à côté de la plaque : il déforme les faits et il les dépolitise.

A celles et ceux qui ont été heurté·e par les « casseur·euses » mais qui savent que les westerns sont des salades, voici quelques éléments pour se faire une idée plus fine de la réalité et sortir du caractère hypnotique et paralysant qu’ont en commun les récits hollywoodiens et les images de violence. Pas question ici de se demander si casser des vitrines est « efficace » ou « contre-productif ». La question de la « violence », de la peur que suscite le black block – ce sont des questions importantes et jamais résolues, sans doute dépendant des circonstances. Mais là n’est pas l’objet de cet article : on veut juste apporter quelques éléments de vérité.

1° Le black block, c’est quoi au juste ?

C’est un mode opératoire, une pratique en manifestation, pour constituer spontanément pendant celle-ci un groupe d’action massif et anonyme (d’où les vêtements en noir et les visages masqués).

Souvent ça marche aussi simplement que ça : les personnes s’organisent en amont pour avoir des fringues noirs dans leur sac et de quoi se protéger les yeux – et à un moment donné, les personnes qui veulent participer au block se rassemblent, s’habillent à couvert et rallient la tête du cortège.

Hors de la manifestation, le black block n’existe pas. A chaque manif, il est constitué de personnes différentes et tout le monde peut le rejoindre. Il n’y a aucun type de hiérarchie, aucun groupe d’organisation. Simplement, le contexte fait en sorte que, quelques jours avant une manifestation, cela devient une évidence pour beaucoup : à cette manif’, il y a aura un gros block.

Identifier un seul objectif ou une seule intention au black block est donc littéralement impossible : les personnes ne se connaissent évidemment pas mais viennent individuellement ou en petits groupes, et elles n’ont donc évidemment jamais discuté d’une revendication en particulier. On sait d’ailleurs qu’il peut y avoir des infiltré.es venant soit des forces de l’ordre, soit de l’extrême-droite, dans le but de disqualifier le mouvement.

Selon les circonstances politiques, selon la situation et les forces en présence, le block peut servir à différentes choses. Par exemple permettre à un cortège non-déclaré d’aller là où il l’entend (ainsi à Berne, initialement, la place fédérale était bloquée par la police et a été ouverte par le block). Ou dans la suite logique : défendre cette manif non-déclarée contre la police qui tente de l’empêcher d’aller là où elle veut (tirs avec des balles en caoutchouc, gaz lacrymogène, matraquage, etc.) (et après la manifestation à Genève il y a deux semaines, il est évident que cet objectif entrait en ligne de compte, on y reviendra).

Le block peut aussi être plus offensif et permettre d’attaquer matériellement des institutions capitalistes (Banques, Mac Do, etc.) et des symboles de la propriété privée. C’est sans doute là-dessus que le black block dérange le plus : en ne revendiquant rien et en s’attaquant à ces symboles, le block refuse d’entrer dans le jeu pacifique de la démocratie libérale et d’accepter la règle essentielle consistant à accepter que l’Etat détienne le monopole de la violence face à des individus isolé·es. Non seulement le block privilégie l’action directe comme mode d’action, mais il la pratique collectivement, anonymement et aux yeux de tous·tes.

A noter que cette pratique, on la connaît depuis plus de 20 ans en Suisse – mais rarement le block aura réuni autant de personnes que samedi à Berne. A en croire bon nombre de journalistes, ce serait dû… et bien on ne se le demande pas vraiment. Sans doute une question de hasard. Faut dire qu’on n’explique jamais pourquoi les indiens sont méchants, ce serait un peu compliqué.

2° Le contexte : une manifestation politique

Soyons sérieux deux secondes. La masse, la virulence et la détermination d’un black block est un symptôme d’un moment politique. Autrement dit : c’est toute une violence sociale, politique, invisibilisée qui ressurgit le temps d’une manifestation. En allant vite, on peut sans doute trouver trois raisons largement partagées :

Premièrement, à l’évidence (c’était annoncé), le génocide subi par le peuple palestinien dans le cadre d’un processus de colonisation qui dure depuis des décennies. Un génocide suivable quasiment en direct sur les réseaux sociaux, sur lequel les informations ne manquent pas, et en réponse duquel les autorités politiques suisses se sont largement tues, n’osant pas pas prendre position contre Israël et les Etats-Unis. Autrement dit : dans le black block, il y avait sans doute nombre de personnes qui militent depuis près de deux ans pour que la Suisse respecte le droit international et intervienne pour faire pression sur Israël. Quant au plan de Trump visant à faire cesser les violences à Gaza, s’il faut se réjouir quant à ses conséquences humaines immédiates, il faut aussi bien voir que politiquement il ne règle rien des causes profondes du génocide et que le processus de destruction du peuple palestinien a toutes les chances de se poursuivre, d’une manière moins médiatisée si Israël se décide à respecter le plan – ce qui n’est pas certain.

De ce premier contexte ainsi posé, posons à notre tour quelques questions sur le western et le grand mythe de la civilisation :

– Entre les responsables d’UBS qui décident d’investir des millions depuis le génocide dans l’une des premières entreprises israéliennes d’armement (Elbit Systems, à qui la Suisse a acheté des drones qui ne fonctionnent pas) et un groupe de potes qui profitent de la manif pour péter une vitrine UBS et dénoncer ces investissements – où sont les indiens sauvages ?

– Entre le militant pro-palestinien qui passe ses fins de semaine depuis deux ans à organiser des actions pour atteindre ses député·es et alerter sur ce qu’il se passe à Gaza et le mec suisse assis dans son canapé qui n’a jamais bronché devant les atrocités et qui juge « incivilisé » ce militant cagoulé qui exprime sa colère et son dégoût en taguant des vitres – où est l’indien sauvage ?

– Sont-ce les indiens sauvages ou les cow-boys civilisés qui décernent un Prix Nobel de la paix à une personne qui quelques jours plus tard félicite Benyamin Netanyahou pour « ses actions au cours de la guerre » ? (plus besoin de lire Orwell, il suffit de lire les médias)

Deuxièmement, cette manif s’inscrit dans un moment plus large, où l’alliance entre les grands capitaux et la droite ultralibérale, décomplexée, raciste, parfois fascisante (comme aux Etats-Unis, où les discours politiques nourrissent le fantasme d’une guerre civile) prend le pouvoir dans de nombreux pays. Et où la chose est accueillie avec beaucoup d’indifférence voir parfois de la bienveillance par chez nous. A l’exemple de notre Conseillère fédérale Karin Keller-Sutter décidant dans les médias de défendre le discours ultralibéral du vice-président américain en début d’année (c’était avant qu’elle se prenne la douche froide des « droits de taxe »).

Troisièmement, cette manif s’inscrit dans un historique assez précis où cette droitisation du monde s’accompagne d’une répression plus violente et donc dangereuse de la part de la police. Rappelons ainsi que deux semaines auparavant, les policiers genevois (pas loin pour le coup de se prendre pour de vrais cow-boys) faisaient n’importe quoi – décidant de bloquer une manifestation sauvage pacifique de plusieurs milliers de personnes sur le pont Mont-Blanc, avant de gazer et de charger la tête de la manif’, alors même que les militant·es ne pouvaient pas reculer, bloqué·es par les milliers d’autres qui poussaient derrière pour avancer.

On citera ici le témoignage glâné sur un média d’une manifestante : « la police a bloqué la fin du pont et jet des gaz lacrymogènes, repli impossible vu le monde où alors sauter dans le lac, mouvement de panique du coup limite piétinés ! Résultat, gazée 6 fois, depuis bronchite asthmatique et toujours sous traitement cortisone) » (c’était plus de 10 jours après les faits).

Rien ne me sépare de la merde qui m’entoure. (…) La frontière de mon corps ce n’est pas le bout de mes doigts, ni la pointe de mes cheveux. La frontière de ma conscience n’est pas ma force de conviction, c’est l’air vicié que je respire et l’air vicieux que je rejette, la boucle dans laquelle je m’inscris est bien plus large que celle que ma peau définit, l’épiderme n’est pas ma frontière. Tu n’es pas protégé de moi, je ne suis pas protégée de toi. Ta réalité me traverse même si on ne se regarde pas, même si on ne baise pas, même si je ne vis pas sous ton toit. (…) Chaque fois que tu as le courage de faire ce qu’il te convient de faire, ta liberté me contamine. Chaque fois que j’ai le courage de dire ce que j’ai à dire, ma liberté te contamine. Nous avons avalé ces histoires de frontières, cette fable du chacun pour soi, chacun chez soi, cette fable qui veut que les choses telles qu’on les connaît soit la seule réalité possible et qu’elle soit immuable.

Despentes, 2020

3° L’envie d’en découdre

Evidemment il y a l’envie d’en découdre chez certaines personnes qui décident de rejoindre la tête du black block (en partie pour les raisons susmentionnées). Evidemment il y a un sentiment de puissance lié à l’effet de groupe. Evidemment il y a dans le feu de l’action plaisir à récupérer des tôles sur un chantier pour les filer à des camarades qui veulent s’approcher des cordons des flics, plaisir à voir ces derniers reculer, à taguer le slogan que l’on a sur le coeur, à péter la vitrine d’une banque. Evidemment qu’il y a sécrétion d’adrénaline, l’envie que quelque chose se passe et l’espoir le temps d’une confrontation que ce monde injuste soit renversé. Et évidemment que tout cela sert de défouloir, marque les corps, en traumatise certain·es quand d’autres raffolent de ces émotions fortes.

Et il est tout aussi évident que l’envie d’en découdre, certains flics en face l’ont aussi. Seulement eux sont armés et équipés et ils sont au service de l’État.

4° Ce qu’il s’est passé

Chaque personne présente a vécu sa manif, et le récit qu’on livrera ici ressemble un peu à celui des médias en ce qu’il se concentre sur les violences et leur aspect générique. A noter que l’on s’est notamment basé sur sur la vidéo, ci-dessous, retraçant la manif, et puis cet épisode d’Eteicos, qui a permis à tout le monde d’entendre le témoignage de plusieurs manifestant·es.

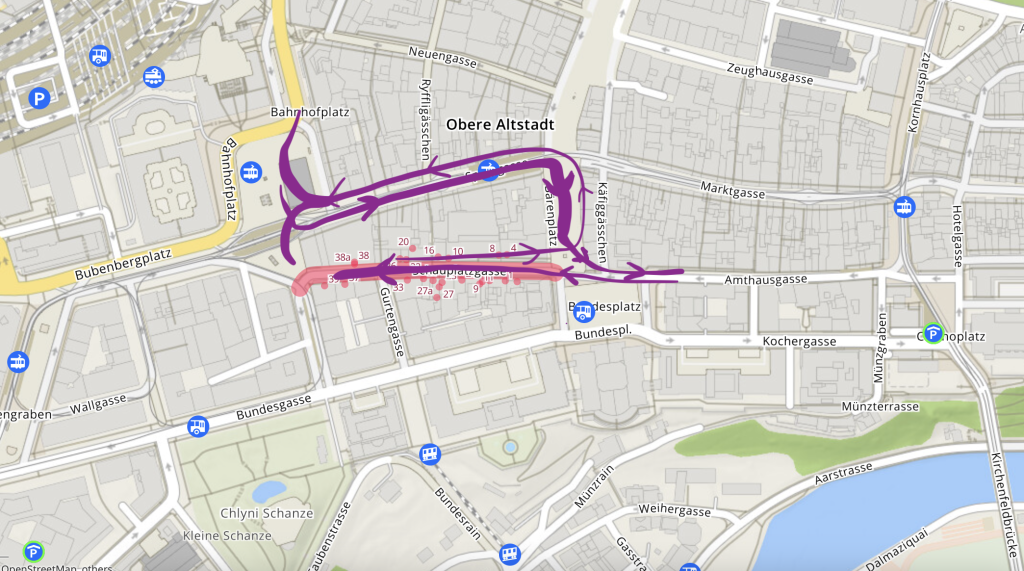

En gros : la manif est partie de la gare, par Spitalgasse, prenant à droite sur la Bärenplatz pour atteindre la place fédérale (à 1:50 on voit la police reculer sous la pression du black block).

La place fédérale est largement défendue par des barrières et le block en tête de la manif cherche à poursuivre le cortège en poursuivant sur Amthausgasse. La rue est bloquée par la police, avec canon à eau et barrières : le passage n’est pas franchissable (3:35). Les premiers affrontements ont lieu ici, quand le block essaie de passer quand même, et qu’il balance des projectiles et des feux d’artifice sur la police, tout en se faisant copieusement rincer, et qu’il tague et endommage quelques devantures (c’est ici qu’ont été prises la première salve d’images des « dégradations »).

Pendant ce temps, la place fédérale se remplit.

Le block ayant rebroussé chemin sur la place fédérale, un autre block se forme pour retourner sur la gare par Schauplatzgasse. Cette fois-ci, non seulement un autre dispositif policier les attend au bout de la rue, les empêchant de rejoindre la gare, mais lorsque le block s’avance pour à nouveau affronter le barrage, un cordon de flics intervient depuis sur Gurtengasse pour prendre en sandwich la tête de la manifestation. Le mouvement de foule est inattendu, environ 700 manifestant·es se retrouvent coincé·es sur Schauplatzgasse entre deux rangs de policiers – c’est ce qu’on appelle une nasse. Une tactique récente utilisée massivement par la police française depuis quelques années, qui est régulièrement condamnée – sans doute du jamais vu en Suisse dans ces proportions-là.

Dès lors, on ne peut pas comprendre les événements qui se produisent sans avoir en tête la situation : 700 personnes sont bloquées, et il va s’agir pour les personnes de l’extérieur de tenter de casser le cordon de flic, et pour les personnes nassées de fuir. C’est ce que l’on voit sur la vidéo depuis 11:20 – c’est à ce moment que seront prises les images les plus impressionnantes (11:28, puis le début d’incendie entre 16:25 et 16:47).

La deuxième salve d’images sur les « violences » des manifestant·es a lieu pendant ces tentatives de libération. Qu’il s’agisse du moment où des manifestant·es jettent du mobilier urbain sur des policiers parce qu’il semble que ces derniers sont sur le point de rebrousser chemin et de permettre aux personnes nassées de s’en sortir, ou qu’il s’agisse du début d’incendie au pied du Della Casa (cause encore à confirmer : une nouvelle troupe de flics menaçait d’arriver sur une petite route perpendiculaire, Storchengässchen, ci-dessous).

Les milliers de manifestant·es qui n’ont pas été nassé·es (dont il faut comprendre que beaucoup ne savent pas ce qu’il se passe sur Schauplatzgasse) vont ensuite pour la plupart retourner vers la gare. Certain·es vont tenter de forcer la nasse depuis l’autre côté de la Schauplatzgasse (22:40), la police va à nouveau utiliser son arsenal : gaz lacrymogène, tirs de balles en caoutchouc (un manifestant témoigne avoir reçu une demi-douzaine de balles sur la journée) et coups de matraque. Il est vraisemblable que des centaines de personnes aient été blessé·es par les forces de l’ordre – les médias reprendront stupidement d’abord le chiffre de la police (2 blessé·es). Les organisateur·ices évoquent 326 cas recensés. Du côté de la police, 18 personnes auraient été blessé·es.

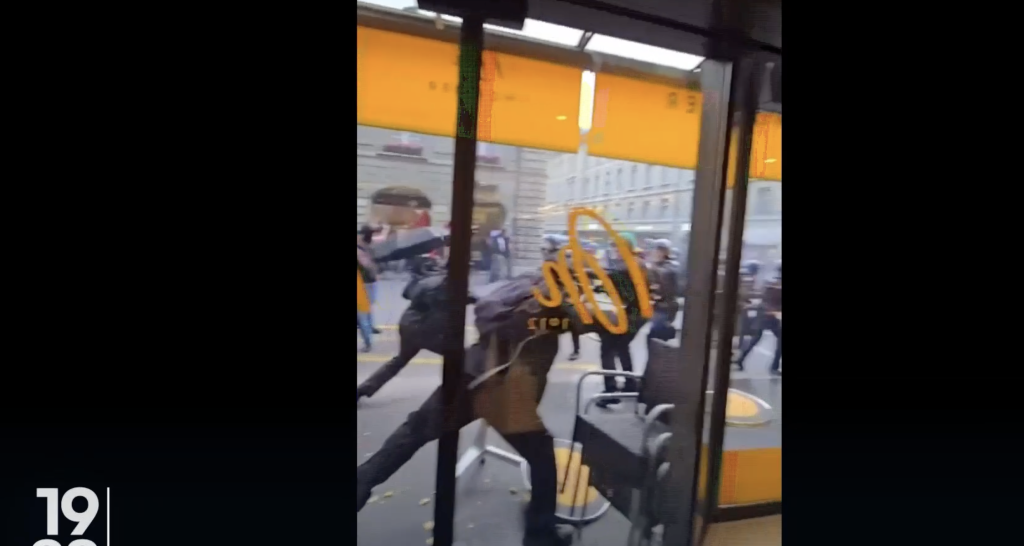

Et puis c’est à la machine médiatique de fonctionner à partir d’images qui parleraient d’elles-mêmes (il faut voir les reportages du 19h30, dont celui du lendemain, très policier, qui se concentre sur les dégâts en les décontextualisant).

5° Répression policière : entre violences et humiliations

Aucune violence n’est à banaliser : ni celle d’un flic tirant une balle en caoutchouc ou frappant avec sa matraque, ni celle d’une manifestant lançant une table sur un flic. En revanche, dans les actes violents, il vaut la peine de revenir sur certaines choses. La première : distinguer entre les violences contre des objets et celle contre des individus. Il semble évident qu’une vitrine explosée qui va être remboursée (on l’imagine) par une assurance ne peut pas à être mise à pied d’égalité avec la contrainte exercée pendant 10h sur un manifestant maintenu dans une nasse par les forces de l’ordre, qui a froid, faim et soif – que cette personne ait participé au black block ou non. La seconde : garder en tête que bien des violences ne sont pas visibilisées – et que les agissements de la police à Berne sont la face émergée de violences plus graves, systémiques, contre des populations plus précarisées et racisées.

La majorité des manifestant·es, comme les policiers, savent les phénomènes d’escalade qui existent entre la répression policière et les réactions individuelles et collectives des manifestant·es. Autrement dit : il y a comme des règles du jeu tacites qui organisent ces confrontations. Par exemple : la police sait qu’en bloquant une rue, elle a des chances d’attirer le black block et de concentrer les violences – et le sachant, elle décide consciemment d’être présente ou non. Autre exemple, les personnes en tête du black block s’avançant contre la police savent plus ou moins ce qu’elles vont subir. Il y a donc généralement une sorte d’équilibre – qui est essentiellement décidé in fine par les responsables des forces de l’ordre et les consignes des politicien·nes, qui doivent arbitrer pour maintenir des niveaux acceptables de dégâts à la propriété privée, de restriction des libertés fondamentales (dont celle de manifester) et de violence contre les manifestant·es. Tout cela pour dire que ce qu’il s’est passé jusque vers 17h n’était une surprise pour pas grand-monde.

En revanche, quand la police décide de nasser la tête du cortège et d’emprisonner 700 personnes dans un tout petit périmètre, elle fait quelque chose qui n’est pas attendu et qui a toutes les chances de provoquer les violences que l’on a vues ensuite – qu’il s’agisse de la volonté des manifestant·es de venir libérer leurs camarades ou de l’impossibilité pour les flics de reculer (puisqu’il y avait une prison statique à défendre). La décision de la police paraît donc tout à fait disproportionnée et irréfléchie.

Or il y a pire : les conditions de détention dans la nasse (qui aura duré pour certaines personnes près de 12h! En effet, les personnes étant emmenées au compte-gouttes au commissariat, certaines personnes ont été transportées relativement tôt, par exemple vers 22h, et d’autres beaucoup plus tard – jusqu’à passé 4h du matin!) . Au caractère arbitraire de la nasse (elle punit indifféremment tout·e manifestant·e s’étant retrouvé·e en tête de la mobilisation (et n’ayant pas forcément pris part au block), s’ajoutent en effet une longue liste de privations qui laisse peu de doute sur l’objectif de la police : intimider et humilier.

- Les manifestant·es ont été largement privé·es d’eau (quelques bouteilles ont été distribuées vers 1h du matin) et aucune nourriture n’a été distribuée sur place.

- Les personnes n’ont reçu aucune information sur la situation et le sort que leur réservait la police.

- L’accès aux toilettes a été globalement refusé (avant d’être accepté exceptionnellement pour l’un·e ou l’autre manifestant·e) : les manifestant·es ayant dû pisser par terre, ou derrière une barrière de chantier (occasionnant l’usage de certains flics de leur spray au poivre).

- Alors que les manifestant·es avaient été rincé·es par les canons à eau, et qu’au fil de la nuit la température a descendu jusqu’à 7°C, la police n’a rien donné aux manifestant·es pour leur permettre de se couvrir – sinon quelques couvertures de survie, données elles aussi sur le tard et au compte-gouttes (vers minuit : trop tard pour éviter l’hypothermie de quelques personnes)

- Régulièrement, la police a utilisé du spray au poivre contre les manifestant·es nassé·es.

6° Récits médiatiques

Terminons ici en passant en revue rapidement ce que les médias ont produit comme contenus, que l’on pouvait classer dans trois catégories, selon la perspective choisie (qu’est-ce qui était considéré comme « normal » ? à qui donne-t-on la parole ? etc.).

D’abord, massivement, la machine médiatique a diffusé le récit dont on parlé en intro, celui des violences commises par le méchant black block. Mettant le focus sur les images des dégradations (comme si les images parlaient d’elles-mêmes), ces produits médiatiques s’articulent globalement autour de l’idée souvent implicite selon laquelle « la violence, c’est mal » (sous-entendu : rien ne dysfonctionne dans notre régime démocratique qui puisse la justifier). Si ce type de contenus a essentiellement été diffusé en suisse-alémanique, le 19h30 en a produit un magnifique exemple.

A partir de cet angle on peut dérouler très naturellement une série de questions. Comment faire payer le prix des dégâts aux manifestant·es ? Comment empêcher le black block de nuire à nouveau ? Comment changer la loi pour aider la police et les services de renseignement ? Ou alors, d’une manière plus sophistiquée, comment sauver « die liberale Demokratie » contre les manifestant·es en évitant un renforcement de l’État policier ? Objectivement, difficile à nier la teneur idéologique très forte de ces articles : c’est le système qui se défend.

Deuxièmement, il y a des contenus qui se se concentrent sur les faits, interrogeant les deux parties à partir d’une sorte de neutralité où manifestant·es et policiers sont renvoyé·es dos-à-dos. C’est très clair dans cet article du Temps où le témoignage de deux Vaudoises (venues manifester « pacifiquement », prises dans la nasse policière pendant 8h avant d’être emmenées au poste à 1h45 et libérées vers 4h du matin) côtoie la communication de la police (mises entre guillemets).

Enfin, beaucoup plus rares, il y a quelques articles qui évoquent les causes politiques qui ont conduit à cette manifestation : ainsi peut-on lire dans le Courrier un article qui se termine par ces lignes « Oui, la colère grandit. L’absence d’impact des mobilisations pacifiques ne pourra que l’amplifier. Et la répression policière n’apportera aucune réponse. Seul un changement de cap drastique est susceptible de sauver ce qui peut l’être, dans la déconfiture morale et politique incarnée par le Conseil fédéral. »

Sinon à renforcer les stéréotypes et la peur du black block, les premiers contenus ne servent à rien. Les seconds permettent au moins d’avoir le son de cloche des manifestant·es – tandis que les derniers seuls permettent de comprendre un peu ce qu’il se passe. Car nul doute que dans le contexte actuel de droitisation extrême de la politique mondiale, de pourrissement des valeurs et du sens des mots, les affrontements entre la police et les manifestations sont voués à s’intensifier.